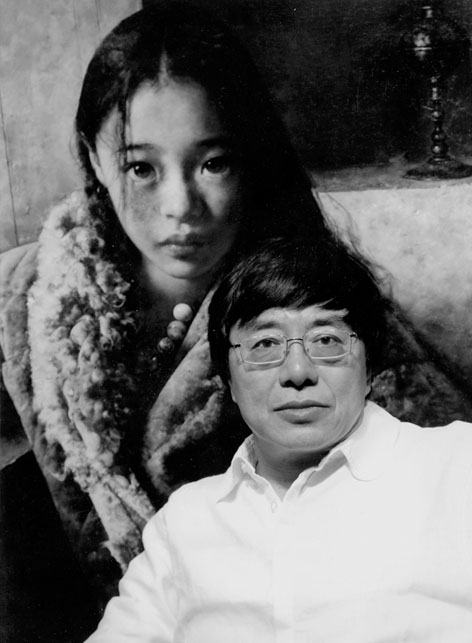

艾轩

1947年出生,浙江金华人。1967年毕业于中央美术学院附中;1969年至1973年在河北蔚县西合营劳动4年;1973年分配至成都军区文化部创作组任美术创作员。现任北京市政府高级文艺职称评审委员、北京画院油画创作室主任、中国美术家协会会员、北京画院艺术委员会委员、国家一级美术师、中国油画学会常务理事。

从当代美术大势中看艾轩的艺术

栗宪庭 | 艺术评论家

中国艺术的复苏,始于1979年。所谓复苏,系指艺术摆脱附庸于官方政治需要的地位,走进艺术本来的那

种精神自足状态之中。这种返回艺术之途的初期,美术界呈现出对形式的热衷。但在1979年的下半年,暴

露社会阴暗面的所谓“伤痕美术”骤起并席卷全国,取代了“形式热”而成为美术界的主要趋势。因为新中国后

30年文艺思想对艺术家的禁锢,表现在艺术形式上的划一,还只是最表层的现象,其实质是对时代乃至艺

术家心理真实的粉饰。这个艺术现象的最大功绩就是敢于真诚地面对现实。这批画家被称为“知青画家”。他

们基本上是共和国的同龄人,随着“文化大革命”、“上山下乡”的洗礼,尤其接触到农民生活之后,学生时代

形成的粉红色的理想被残酷的现实击碎。他们心灵上的创伤和痛苦来自他们看到的现实的阴暗面,他们又

通过对这种阴暗面的描写,找到了自己灵魂的归宿。所以他们反叛的是某种“社会理想”对现实的粉饰,不是

现实主义文艺观本身。随后“伤痕美术”摆脱了强烈的批判色彩,走入对平凡生活体味的“生活流”并从此明显

地向两个方向发展:一是关注质朴的人情味的“乡土风”;一是注重个人内心体验的“伤感的魏斯风格”。尤其

后者,就其所涉及的艺术内蕴,标志中国艺术走进了诸如孤独、焦虑这些人类深层的意识中。从视觉表现

方式看,再现不再是最重要的,而开始倾心于对蕴藏在熟悉事物中的某种“陌生感”的把握。如通过对小人物

的关切,去渲染人生孤寂的伤感色彩。

艾轩是这种风格的主要代表画家。他生于1947年,1967年毕业于中央美术学院附中,毕业后曾在部队农场

劳动4年。本来家庭的不幸给他童年和少年的心灵中留下许多阴影,加之“文革”中他经受的磨难,所有这些

缺乏温暖的环境给予他的冷遇,是形成他作品基调的原因。认识他的人,都曾被他的笑声所感染,然而这

乐天性格的另一面却是一颗孤寂的心。所以,艺术成了他负载孤寂的诺亚方舟,而他却留给了世俗世界一

张笑脸。于是在“双重”的世界里,他获得了心理的平衡,同时也给中国当代美术史留下一连串孤独的身影:

《陌生人》《那歌声不是唱给我的》《诺尔盖冻土带》《他走了,没说什么》……

自1982年他成名以来,每一幅画都只画一个人,所有画的标题都那么凄清,大部分画中人或侧、或背对着

观众,是作者不愿让人看画中人苦楚的表情,还是作者笑掩愁肠的要强性格的流露,或许这就是一回事。

艾轩的作品大致可分为两个阶段。对边塞牧民的“关切”是第一阶段作品的主调。如《那歌声不是唱给我的》

《陌生人》《诺尔盖的季节风》。这些画,画面相对着力于“再现”画中人、草地、山坡、天空的画法,从色

彩到造型都强调视觉的真实感,同时也较明显地保留了魏斯画法上的痕迹。但自1983年后,他逐渐地把对

画中人的“关切”转向实质是对自己内心世界的关切,因此,更加强调画面凄凉情调的渲染。如突出冷灰色

调,构图上人物与背景关系单纯化和情感化,用笔趋于持重等。如《冷面》中对孩子与背景的处理,对乌

云的刻画,都使读者的视线集中于画面那条地平线上,这是一条极富感情色彩的地平线,因为地平线那边

也许有孩子的亲人,也许有人们所期待的东西,但正因为什么也没有画,便给这种期待蒙上一种焦虑的色

彩。《也许天还是那样蓝》,也许室外充满了欢乐,但画面中的小伙子对此没有注意或者不感兴趣。究竟

为什么,这不重要,重要的是他的忧伤,或者他的困倦的情景,带给读者的某些感染人的寂寞感。《还是

那个秋天》,还是那个地方,但今天却只能形影相吊了,此情此景,是恋人的失却?还是亲人的久别?又

是一阵令人感伤的冷清。这种冷清到了《诺尔盖冻土带》,就只剩下一大片灰蒙蒙的苍穹,一小朵孤零零

的云朵和一尊仿佛尘土凝成的头像。

艾轩读附中时受过科班的专业训练,那时苏联契斯恰可夫教学体系是中国教育的楷模,自1975年后到部队

任专业创作人员,与部队同行多有来往,所以在他早期的油画技巧中,明显地保留着两个方面的影响:一

是契氏体系的影子,一是从契氏演变出来的“部队风格”,即以部队画家何孔德为代表的那种在明暗对比中,

突出响亮的灰色调,以及爽快的方笔触塑型的风格。这甚至在他后来画的《山花》中都很明显。上世纪80

年代初,美国画家魏斯随西方现代美术一起被介绍到中国,相同的心态使艾轩把魏斯的方法融入自己原来

的技巧中,这在1982年、1983年的画中如《那歌声不是唱给我的》尤为清楚。1986年后,随着他艺术境

界的明晰化或强化,几种技巧、风格的影响逐渐被他融为一炉,这是他风格成熟的标志。

在新潮美术风起云涌的今天,写实主义在中国反而愈加固守自己的阵地,艾轩作为这块阵地上的骄子,义

无反顾地沉浸在其中,这是一种值得深思的现象。当十年前人们刚刚从“文革美术”中醒过来,在反对粉饰现

实的假现实主义的同时,“写实”曾一度受到普遍的怀疑,并且后来引咎于徐悲鸿。其实,中国传统艺术到了

清末已经成了一种笔墨游戏,它使艺术家一方面专注于内心寻求“净土”,一方面在画面中寻找笔墨自身的趣

味,当艺术远离了生机勃勃的现实太久后,就已经走上穷途末路。徐悲鸿引写实进入传统艺术,号召艺术

家重新面对现实,正是企图拯救衰败的传统艺术。然而,徐悲鸿的艺术观与建国后强调现实主义的文艺观

因在写实上的一致而合流为一了。合流后的发展,就是众所周知的被政治所束缚远离了艺术之途。但自

1979年以来,对现实主义的校正,使写实在一种新的意义上被肯定。

事实上,历史走了一个大弯后,又回到了“五四”时期对写实崇尚的起点上,即在对传统绘画文化、逃避现实

批判的意义上获得了新的生命。从这个角度上,中国写实绘画不会因为新潮美术的崛起而衰落,恰恰相

反,它肩负与新潮同样的历史重任而前途远大。因此,我极力赞同艾轩及所有在写实道路上探索的画家

们,坚持走下去!

作品